【札幌 弁護士コラム】数は力なり:小規模M&Aの可能性とは

おはようございます、荒木でございます。

今日は朝から既存案件の打合せ、午後は顧問先様の役員の方の個人案件のご相談、夜にはウェビナーをやります(話すほう)。

19:00-20:00の予定ですので、もしお時間がございましたらお気軽にご参加くださいませ。

<STARS Webinar「事業承継やm&aで起業する」>

https://www.facebook.com/events/889446134890438/

さて、昨日は東京を本拠として様々な事業を行われている方との会食でした。

その方は15事業ほど経営されているということなのですが、その全てが小規模なM&Aで取得したものであり、それぞれの事業のシナジーを利用して売上げを伸ばされているとのことでした。

北海道にも進出されている部分があり、今はその仕掛けを色々と作られているそうです。

なかなか目立ちにくい小規模M&Aですが、これについてもうまく活用が進めば、小規模事業者の救済、新規参入希望企業のスピードアップ、全体としての経済活性化が進むのではないかと思われます。

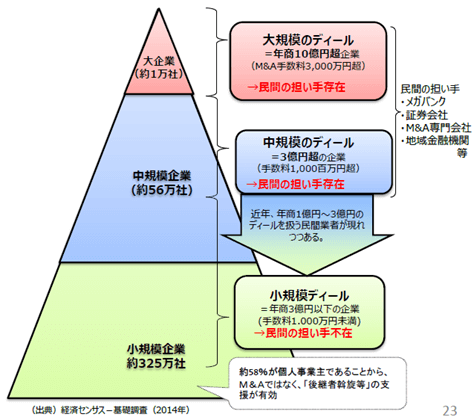

しかし、下図のように問題なのはこの仲介などの業務対応を担う機関が不足しているということです。

ディールのサイズでいうと百万円から1千万円程度の案件だと、専門の仲介業者を使うのが難しいことが多く、ネット、公的機関の活用、口コミでマッチングしなければならないのでなかなか相手を見つけることが困難になってきます。

また、どうしても弁護士、税理士といった専門家の活用が難しく、ある程度「えいや!」で進めなければならない部分が生じてきます。

このため、偶発債務のリスクや帳簿と実態の不一致等の可能性が消せないままになってしまう恐れがあります。

小規模M&Aを進めて行くのであればこういったリスクを背負っていく覚悟が必要になってきます。

また、小規模M&Aはリターンに比べてのコストが大きくなることが多いため、買主にとっては、「何のために買うのか」という部分を明確にしておかなければなりません。

十分にシナジーを見込んで買うのか、特定の技術を買うのか、人員を買うのか、明確にしておかなければその後の管理コストもペイしないことになってしまいます。

さらに、DDが十分にできなければ、偶発債務のおそれは完全に回避できるものではないのですが、株式譲渡契約書、合併契約書、事業譲渡契約書等の最終契約書についてはディールの規模にかかわらず、ある程度のコストをかけてでもきちんと作成しておくことが必要でしょう。

DDができなければ表明保証条項を設けたりするなど、一定のリスク回避の措置は採ることができます。

昨日の会食に触発されて書いてみましたが、ネットを使った起業が簡単にできる時代、小規模M&Aには可能性が秘められているように思います。